ホームページを作る、リニューアルする――そのときに「どこから手をつければいいのか分からない」という声は、支援の現場でもよく耳にします。 大切なのは、“目的からの逆算”で考えることです。

たとえば「まずはブログを書いてみよう」「デザインをきれいにしてみよう」といった手段から着手するケースも少なくありません。しかし、これでは本来の目的である「問い合わせの増加」や「売上につながるアクション」にはなかなか届きません。

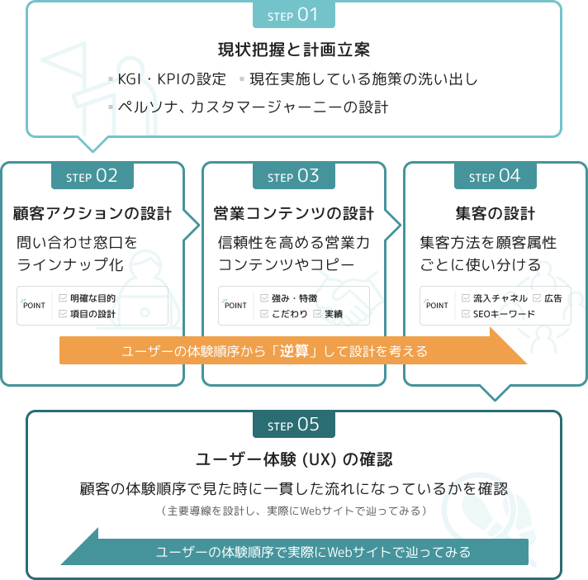

本記事では、Webサイトの改善を実施していく上で「どこから着手すべきか」についての考え方を整理します。以下に紹介する5つのステップをもとに、全体像を俯瞰しながら自社に足りない要素を明確にしていきましょう。

成果を出すには、まず一番成果に直結する部分、つまり「問い合わせフォーム」や「資料請求」など、いわゆる顧客アクション(=問い合わせや資料請求などの行動を起こす接点)を設計することが重要です。ここが整っていなければ、どれだけ集客に成功してもその先に繋がらず、効果的とは言えません。

これは、マーケティングでよく使われる“ファネル”の考え方でも説明できます。Web集客は「認知 → 興味・関心 → 比較・検討 → 行動(問い合わせ)」という段階を踏むと言われています。

しかし、実際には「問い合わせしたくなる情報」や「判断材料となる強み」といった、顧客アクションを後押しする要素が不足していて、問い合わせにつながらないケースもあれば、情報自体は整っているものの、問い合わせがしづらい「総合窓口」しか設けられていないケースもあります。

また、そもそも集客の起点となるコンテンツが不足していて、Webサイトへの訪問者数自体が少ないといった課題もあります。つまり、STEP2(顧客アクション)、STEP3(営業コンテンツ)、STEP4(集客)のどこかに“穴”がある状態が多いのです。

STEP1|現状把握と計画立案

まずは、自社でいま何をしているのかを整理するところから始めましょう。 たとえば、既にあるチラシや営業資料、これまで発信してきたSNSやブログ、あるいはスタッフの口頭説明など、 「お客様に伝えていること」を洗い出してみると、意外と活用できる素材があるものです。

また、この段階では、ホームページを通じて達成したい目標(KGI)と、そのために必要な数値目標(KPI)を設定しておくことも大切です。 同時に、「誰に届けたいのか」というターゲットユーザー(ペルソナ)を具体的に描けているかを確認しましょう。 目標と相手像が明確になっていれば、後の設計ステップもスムーズに進めやすくなります。

それをもとに、ホームページの役割や目標(問い合わせを増やしたい、新規客を獲得したいなど)を明確にすることで、 次に考えるべきことも自然と決まってきます。

STEP2|顧客アクションの設計

「問い合わせ窓口」は、Web上でお客様と接点を持つための大切な入り口です。

重要なのは、自社都合で手段を選ぶのではなく、ユーザーの検討段階(たとえば、認知・興味・比較検討など)に応じて適切な選択肢を複数用意しておくことです。 資料請求、サンプル請求、デモ依頼、見積もり依頼、無料相談、問い合わせなど、段階ごとに選べるようにすることで、より多くの人が「問い合わせしてみよう」と思いやすくなります。

また、ページのどこに置くか、どんな言葉で誘導するかによって、反応率も大きく変わります。 訪問者が“次の一歩”を踏み出しやすくなるように設計しましょう。

STEP3|営業コンテンツの設計

「この会社は信頼できそうだ」と感じてもらえるような中身を考えます。いくら魅力的な製品・サービスや、それを丁寧に訴求する製品ページが用意されていても、最終的な後押しとなる営業コンテンツが弱ければ、ユーザーはなかなか問い合わせに踏み切ってくれません。

たとえば、代表者のメッセージ、製品の開発ストーリー、実績紹介、お客様の声などが効果的です。 ただ情報を並べるのではなく、読み手の視点に立って「この会社に頼んだら安心」と思えるような構成を意識します。

特にBtoBの場合、営業担当者が普段の商談で話している「なぜ当社が選ばれているのか」「どんな部分を評価されているのか」といった“企業としての信頼性”につながる言葉を言語化して掲載することが大切です。たとえば、「創業から◯年の実績」「業界トップクラスの品質管理体制」「大手企業との継続取引」など、企業姿勢や信頼性を裏づけるような表現は、検討中の企業に対して安心材料となり、信頼を引き出す力があります。

実績紹介においては、可能であれば実際の取引先企業のロゴを掲載することで、ひと目で信頼感を伝えることができます。匿名よりも具体性があることで、実在する企業とのつながりが明確になり、読み手に安心感を与えます。

お客様の声についても、社名と担当者のイニシャルを記載することで、「本当に使っている人の感想」というリアルな印象を伝えることができます。導入の背景や使用場面を少しでも具体的に示すことで、同じような状況の読者にとって強い共感材料となります。

これらのコンテンツは、単に情報提供するだけでなく、営業の現場で行っている“説明の代わり”となるような設計を目指すと効果的です。

STEP4|集客の設計

良いホームページを作っても、見てもらえなければ意味がありません。 集客の方法にはさまざまありますが、ベースとなるのは「検索されて見つけてもらう」仕組み、つまりSEOを意識したコンテンツマーケティングです。 自社のターゲットユーザーがどんなキーワードで検索し、どんな情報に価値を感じるのかを考え、それに応える内容を届けていくことが重要です。

ブログやコラムを通じて継続的に情報発信を行うことで、自然検索からの流入が積み上がっていきます。SNSや広告施策なども補完的に活用できますが、まずは検索ニーズに合致したコンテンツをしっかり整備することが、安定した集客への第一歩です。

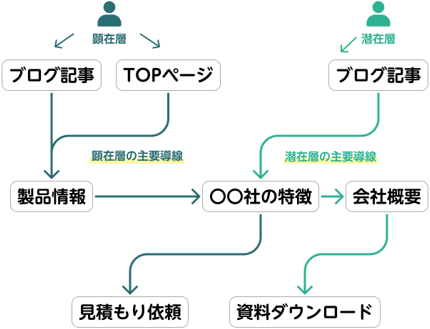

STEP5|ユーザー体験(UX)の確認

最後は、全体の流れを“お客様の目線”で見直しましょう。

まず、ハイレベルなサイトマップをもとに、ユーザーがゴール(問い合わせや資料請求など)に至るまでの「ゴールデンパス(主要導線)」を意識的に設計することが重要です。トップページからどのページを経由して最終アクションに至るのか、その経路が自然で迷いのないものになっているかを確認しましょう。

そのうえで、実際にその導線をユーザーになったつもりでたどってみることで、リンク構造や導線のわかりやすさ、行き止まりや迷いがないかを検証することができます。

また、現在の閲覧環境はパソコンだけではありません。スマートフォンやタブレットなど、マルチデバイスでアクセスされることが当たり前になっている中で、どの端末でもスムーズに遷移できる設計になっているかを確認することも欠かせません。

1人のユーザーが「最初の訪問から問い合わせまでの流れ」をスムーズに進めることが、成果につながります。この導線がきちんと設計されていなければ、STEP2~STEP4でどれだけ施策を整えても、その効果を十分に発揮することはできません。その意味でも、ユーザー体験(UX)の確認はWeb戦略の中でも非常に重要な工程です。抜けや迷いがないかを丁寧にチェックし、マルチデバイスでも快適に遷移できるよう設計を磨いていきましょう。

まとめ

これら5つのステップを押さえれば、単なる「ホームページを作る作業」から、「成果を見据えた戦略的な取り組み」に変わります。

特に重要なのは、すべてのステップが“逆算思考”でつながっているという点です。ゴールである問い合わせや購入といった行動を起点に、必要な導線・情報・集客策を順に整えていく。その流れがきちんと設計されていれば、Webサイト は確実に成果につながる武器になります。

とはいえ、いきなりすべてに取り組むのは難しいかもしれません。まずはSTEP1の「現状把握と計画立案」から着手し、自社の強みや目標を整理することから始めてみてください。そこから順を追って取り組めば、自然と成果の出るホームページ像が見えてくるはずです。

ぜひみなさんも今回の内容を参考にしながら、自社サイトの現状を見直し、強化すべきポイントを一つずつ改善していただけたらと思います。