「新しくサイトを作ろうと思うけどどういうサイトにすればいいのかまったくわからない」

「自社のWebサイトをリニューアルしたいけれど、どうすればよいサイトができるのだろう」

このような悩みを持つ方も多いのではないでしょうか。Webサイトは企業の顔となる大切な存在です。しかし、デザインや構成・コンテンツの作り方など考えるべきポイントが多く、どこから手をつければよいのか迷ってしまうことも少なくありません。そのようなとき、大きな助けとなるのが「他社サイトの研究」です。

「他社サイトの研究」によるメリットは2つあります。

1つ目は、「よいサイトからの学び」です。すでに効果が出ている情報の伝え方や、デザインを採り入れることで、アイデア出しや改善がはかどり、結果として自社サイトの成功の近道になります。また、よくある失敗を事前に回避することもできます。

2つ目は、「時間とコストの節約」です。すべてをゼロから試行錯誤するのではなく、すでに成功している他社サイトを参考にすることで、効率的に自社サイトを作成・改善できます。

本コラムでは「他社サイトの研究方法」についてお伝えいたします。

サイト制作・リニューアル時に何から始めればいいかわからないという方のお役に立てれば幸いです。

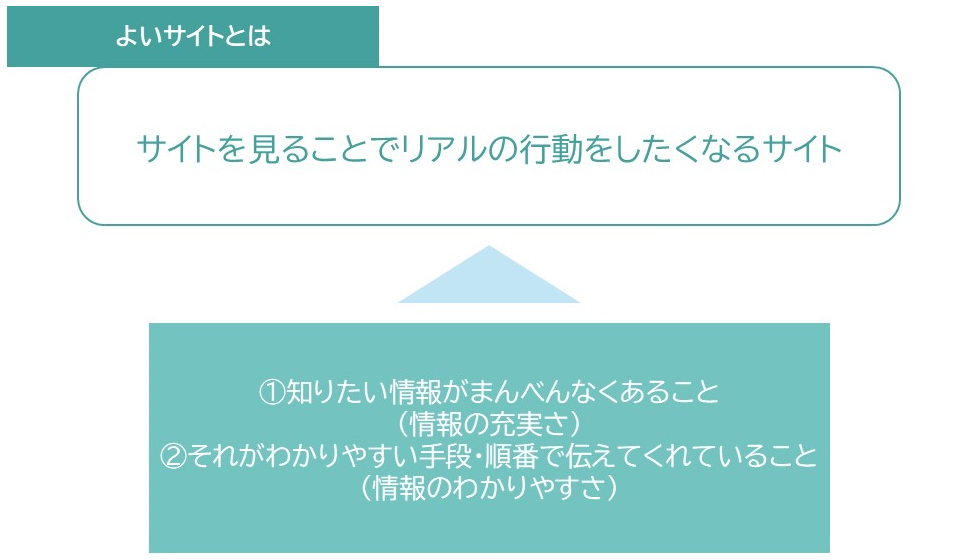

そもそも「よいサイト」とは何か

サイトを制作するのであればせっかくなら「よいサイト」にしたい、とは誰しもが考えることでしょう。ではそもそも「よいサイト」とは何でしょうか?「おもしろいサイト」「学びがあるサイト」「かっこいいサイト」、さまざまな視点があります。

このページをご覧になっている方はおそらくビジネスをされている方だと思います。そうであるならば「よいサイト」とは

「サイトを見てあなたと仕事をしたくなるサイト」

「思わず問い合わせをしたくなるサイト」

「より商品や企業のことを知りたいためにネットだけでなく直接会いたくなるサイト」

になるのではないでしょうか?言い換えるとするならば、

「サイトを見ることでリアルの行動をしたくなるサイト」

がいいサイトである、そのように私は定義しています。

Webサイトを制作する目的は何でしょうか?アクセスを集めることが目的ではありません。究極的にあなたのビジネスの役に立つことが目的です。サイトをご覧いただいて「いいな」と思われたとしても、それで終わってしまっては意味がありません。ネットで見た情報をもとに、リアルで具体的な行動につながらないと、ビジネスの役には立ちません。

とするならば「かっこいいけどあなたに会いたくならないサイト」は「よいサイト」ではない、ということになります。

なぜ行動したくなるのか?

本記事は他社サイト分析の記事なので簡単にお伝えしますが、サイトを見て行動したくなる根本は「①知りたい情報がまんべんなくあること」「②それをわかりやすい手段・順番で伝えてくれていること」ではないでしょうか?

みなさんがリアルの店舗に行った時も同様です。たとえば洋服を買いに行ったとしましょう。いきなり店員さんに話しかけられるのは抵抗感がある人も少なくないと思います。知りたい情報が事前にわかっていたり、必要かつ十分な情報が自分の中にたまった段階で、店員さんに「話しかける」という行動をとるのではないでしょうか?

(これは騙されたくないという心理であったり、対等に話したい・損したくないという心理が背景にありますが、詳しくは別の機会にお伝えできればと思います)

まとめると、

- 「よいサイト」とは行動したくなるサイト

- 行動したくなるためには ①情報が充実していて、②わかりやすいことが必要

がサイトとして目指すべき方向性になると思います。

見るべき「他社サイト」とは?

そのような「よいサイト」をいきなり作ることは可能でしょうか?

冒頭にも書いたように、まったくのゼロから「よいサイト」を作るのは難しいと言えます。世の中の「よいサイト」はさまざまな試行錯誤を経てたどり着いたものであり、いきなり何も経験のない段階から「よいサイト」を作るのは不可能に近いのではないでしょうか。

アイデアやイノベーションも、「既存のもの」のよいところを組み合わせつつ、新しい着眼点や切り口を採り入れることで生まれると言われています。「よいサイト」づくりも同様です。

「参考にすべき他社サイト」は2つあります。

1つ目は、業界・ジャンルに関わらず、あなたが「いい」と思うサイトです。

好きなブランド、好きな商品、趣味のサイトなど、普段よく見てしまうサイトを研究しましょう。そのサイトはあなたが「行動したくなる」サイトではないでしょうか。店舗に行きたい、買いたい、でも何でもいいのですが、あなたが「動きたくなる」ような「理由」と「しかけ」がそのサイトにはあるから「よい」と思ったはずなので、参考にすべきなのです。

また、業界を越えて参考にできる企業においては、とくにUI/UX(ユーザーインターフェース/ユーザーエクスペリエンス)が優れている企業が少なくありません。UIとはサイトのわかりやすさ、UXはサイトを見ていてのワクワク感に近いもの。

そしていわゆるブランディングに成功している企業のサイトは、業種を問わず見せ方・伝え方として参考になる点が多くあります。

2つ目は、同業他社のサイトで「わかりやすいな」と思うサイトです。

同業他社の中でも、まず見るべきは「業界のリーディングカンパニー」です。多くの場合、マーケティングやブランディングに力を入れており、Webサイトの質も高い傾向にあります。

ただし、規模の異なる企業をそのまま真似るのは危険です。予算や人員体制が大きく異なる場合、同じような施策を実施することは難しいでしょう。そのため、自社の規模に近い企業も参考にすることが必要ですし、採り入れるべきこと・できないことをしっかりと分けることが重要です。

自社の規模に近い企業としては、商圏内や近い地域での同業他社・競合他社を参考にすることが考えられます。「地域名+業種」「地域名+サービス名」などで調べて10サイトくらいをみて、いいな、わかりやすいなというサイトを参考にしましょう。ただし、この場合は参考にしすぎると「似てしまう」可能性があるので注意しましょう。

「他社サイト研究」3つのポイント

では実際に他社サイト研究における3つのポイントをお伝えします。

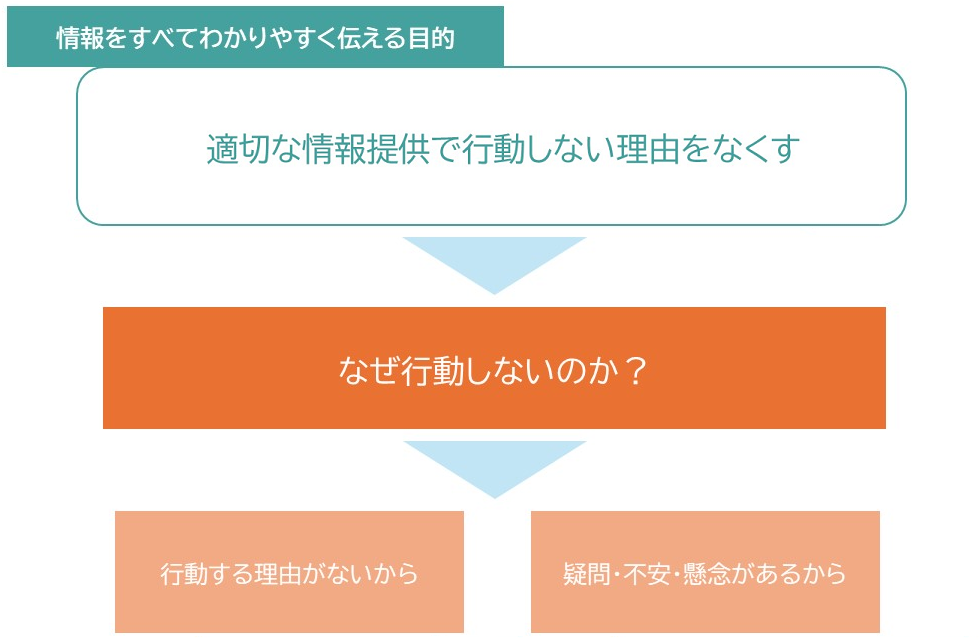

サイトを見て行動したくなる根本は「①知りたい情報がまんべんなくあること」「②それをわかりやすい手段・順番で伝えてくれていること」とお伝えしました。まずはその2つの観点からチェックし、あわせて「③デザインから受ける印象が好ましいものか」をチェックすることもポイントです。

それぞれ見てまいります。

①知りたい情報がまんべんなくあること

「よいサイト」は、閲覧している方の求めている情報がまんべんなく・ヌケモレなく掲載されています。

たとえば、購入を検討している商品のサイトが価格だけしか載っていなかったら、果たして購買に結びつくでしょうか?価格だけでなく、商品の仕様・用途・特長の他、実際商品を使われている方の声・他の商品との違い・レビューなど、購買していただくために伝えるべき情報は数多くあります。あなたが「よいと思うサイト」ではおそらく知りたい情報がまんべんなく掲載されているはずです。

上に書いたように、人は自分のなかに「情報が必要十分にたまって」自分で判断できる状況になったからこそ(疑問・不安・懸念が払拭されているからこそ)行動を起こします。あなたのサイトを見た方が、行動を起こすために必要な情報は何か、どのような情報を伝えれば疑問・不安・懸念が払拭されるのかは、サイトを制作する当事者としては見えない部分もあります。あなたが当たり前と思っていて書いていないことが、あなたのサイトを見た方が本当に知りたい情報かもしれません。

そこで他社サイトを研究し、何を書けばいいのか、何を伝えればいいのかをチェックすることが有効な手段と言えます。

②閲覧者が知りたい情報をわかりやすい手段・順番で伝えてくれていること

このように知りたい情報がまんべんなく載っていたとしても、知りたい情報にたどり着けるかは別の問題です。せっかく充実した情報が載っていたとしても見ることが困難であれば意味がありません。サイトのわかりやすさが必要なのです。

これも当事者として自社サイトを見たときに、なかなか悪いところが見えにくい部分でもあるので、他社サイト研究を通じて自社サイトを見直しましょう。

具体的には以下のような点をチェックしましょう。

- 重要な情報は目立つ位置に配置されているでしょうか。ユーザーが最も知りたい情報に、すぐにたどり着けることが大切です。

- 専門用語の使い方や説明の丁寧さも重要なポイント。業界の専門家だけでなく、初めてサイトを訪れた人にもわかりやすい表現になっているかどうかをチェックしましょう。

- メニューや関連情報へのリンクはわかりやすく配置されているか、メニューの階層構造は適切かもチェックしましょう。

特に注意すべきなのはスマートフォンでの表示。業種にもよりますが、Webサイトへのアクセスの多くはスマートフォンからになっています。ありがちなのが、パソコンからはわかりやすいものの、スマホだとどこに何があるのかがわからないサイト。パソコンからでも、スマホからでもユーザーが迷うことなく目的のページ・知りたい情報にたどり着けることが重要です。

他社サイトの研究では、わかりにくいな、情報にたどり着きにくいなと思ったところがあれば自社サイトに採り入れるチャンスです。

③デザインから受ける印象が好ましいものか

最後に、デザイン面をチェックします。

前提として、デザイン面は公式のようなものが当てはまる部分と「好き嫌い」のようなものになる部分があり、一概に何が「よいデザイン」なのかと言い切れない部分があります。ですが、上に書いたように企業でWebサイトを運営する目的はビジネスの役に立つことが究極的なもののはず。「かっこいい」サイトだから「よいデザイン」ということではありません。

判断基準としては情報をまんべんなく・わかりやすく伝えたのに、「なんか嫌だな」「なんか違うな」と思われないかどうか。たとえば専門性が高いことを企業のウリとしているのに、信頼感のあるデザインではなく、先鋭的なデザインや暖かみのあるデザインだとしたら、情報とデザインに齟齬が生じるのではないでしょうか?

他社サイトでの研究でもこの部分をチェックしましょう。

まず、色味を見てみましょう。カラーバランスは適切か、企業カラーの使い方や、全体的な配色が統一されているかどうかを確認しましょう。全体としてチグハグな色の使い方がされていると、受ける印象はあまりよくないのではないでしょうか?

画像やイラストなどは効果的に使用されているでしょうか。画像は単なる装飾としてではなく、情報をわかりやすく伝えるための要素として活用するのが本来の役割だからです。また、サイトのテイストと違った画像が使われていると違和感を覚えると思います。

また、余白の使い方にも注目です。詰め込みすぎず、適度な余白があることで、見映え・読みやすさが格段に向上します。

研究する際の注意点

他社サイトを研究する際は、以下の点に注意が必要です。

まず、「そのまま真似しない」ことです。他社サイトをそのまま模倣することは、著作権の問題だけでなく、自社の独自性が失われてしまう危険性もあります。参考にする場合も、情報の内容として自社の特徴や強みを活かしたアレンジが必要です。

次に、「表面的な模倣に終わらない」ことが重要です。上の3つのポイントでデザインを最後にしたのには理由があります。それはあくまでデザインがメインなのではなく、情報を伝えるための補助でしかないからです。

他社サイトを参考にする際に、よくあるのがデザインやレイアウトを表面的に真似ること。表面的ではなく何故そのような設計やデザインを採用しているのかを考え、閲覧者が知りたい情報を伝えるためという目的があるはずなので、意図や背景を学び自社に採り入れるべきです。

そして、「複数のサイトを比較する」ことも重要。一社だけでなく、複数のサイトを研究することで、共通点や相違点が見えてきます。共通点はおそらく閲覧者が知りたい情報なので自社に採り入れるべきですし、相違点は各社の違いにつながる部分もあるので自社の独自性につなげるべきです。

当然サイトを閲覧する方も複数サイトを比較検討すると考えられるので、同じ視点で複数サイトを比較することが重要でもあります。

他社サイト研究による継続的な改善で理想のサイトへ

Webサイトは、作って終わりではありません。サイトを閲覧する方のニーズや時代とともに進化させていく必要があります。

定期的に他社サイトをチェックし、伝えるべき情報のアップデートや、伝え方をうまく採り入れることで、より「よいサイト」づくりが可能になります。

最初から理想のサイトは作れません。継続的な改善の繰り返しが必要です。理想のWebサイト、閲覧した方が行動したくなるような「よいサイト」を作るためにも、他社サイト研究は欠かせません。「敵を知り己を知れば百戦危うからず」はサイト運営にも通ずることです。

このコラムを参考に、効果的な他社サイト研究を始めてみていただけると嬉しく思います。

最後に参考になるサイトをお伝えします。あなたが今ご覧いただいている「デジポート」です。情報量・伝え方は参考になると思います。(なお「デジポート」に記事は投稿していますが、私が作ったわけではないのでプロとしての目線での客観的な意見です)

さまざまな工夫がされていますので、いいところ・悪いところをまず「デジポート」を参考にすべき「他社サイト」としてチェックすることから始めてみてください。

もしよくないところがあればご連絡ください。