はじめに

金属やプラスチックの加工・組立などを担う「受託型製造業」は、依頼内容に応じて製品を一品ごとに作り分ける特性があります。近年はこうした業態でも、インターネット検索を通じて委託先を探す企業が増加しています。

このコラムでは、受託型製造業におけるお客様の選定視点、競合との差別化方法、そして具体的にホームページにどんなコンテンツを用意すべきかを解説します。

1.受託型製造業の特徴と検索行動の変化

受託型製造業には次のような特徴があります。

- BtoBが中心

- 毎回の依頼内容が異なる

- 加工条件は図面などで厳密に指定されるが、発注者は出来栄えや品質を事前に確認できない

- 相見積もりが一般的

- 一度信頼を得るとリピートにつながりやすい

従来は「紹介・口コミ」といった人的なつながりで委託先を探すのが主流でしたが、最近では「ネット検索」で探す企業が増えています。お客様はネット検索で見つけた候補会社のホームページを参照し、求める技術力や製造実績があるかを評価したうえで、問い合わせや見積り依頼に進みます。

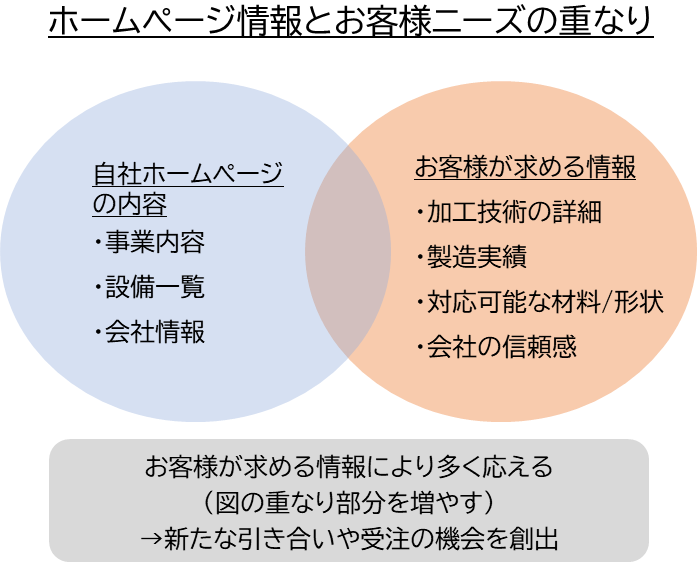

ネット検索に対応すること、言い換えるとお客様の求める情報により多く応えることが、新たな引き合いの鍵になります。

2.お客様が委託先を選定する視点

では、お客様はどのような視点で委託先を選ぶのでしょうか。

その視点は次の3点です:

(1) 求める技術力・設備・体制があるか(中核部分)

(2) 加工実績・納期・品質はどうか(実態部分)

(3) どのような会社か、信頼できる企業か(付随部分)

これらがホームページで確認でき、お客様の求める内容と一致していれば、問い合わせや見積依頼につながる可能性が高まります。

3.各視点に対するホームページでの対応方法

お客様が上の3つの視点についてどのように調べるか、それに対応するためにどのような情報を準備すべきかを以下にまとめます。

(1) 中核部分への対応(求める技術力・設備・体制があるか)

お客様の行動

- 専門的なキーワードで検索し、自社のニーズに対応可能かを探る

対応内容

- お客様が検索する内容(加工方法、形状、寸法、重量、材料、設備、精度、工程など)に対応する情報およびキーワードを掲載

- 一般的な内容ではなく、専門家向けに掘り下げて説明

- 作業内容を工程に分解し、それぞれの工程での取り組みやこだわりを説明すると、技術力のアピールにつながる

- よくある問合せ(Q&A)形式を使うと、様々な項目について詳しく説明することができる

- ブログ等で継続的に情報発信することでコンテンツ量が増え、SEO対策にも有効

- 加工の様子を動画で紹介するのも効果的

(2) 実態部分への対応(加工実績・納期・品質はどうか)

お客様の行動

- 自社のニーズに近い事例があるかを調べ、技術力の裏付けを得ようとする

対応内容

- 過去の加工実績について、委託元に承諾を得たうえで写真を掲載する

→これが最も望ましい

→しかし多くの場合、守秘義務や発注元に心配をかけたくないという理由から掲載は困難

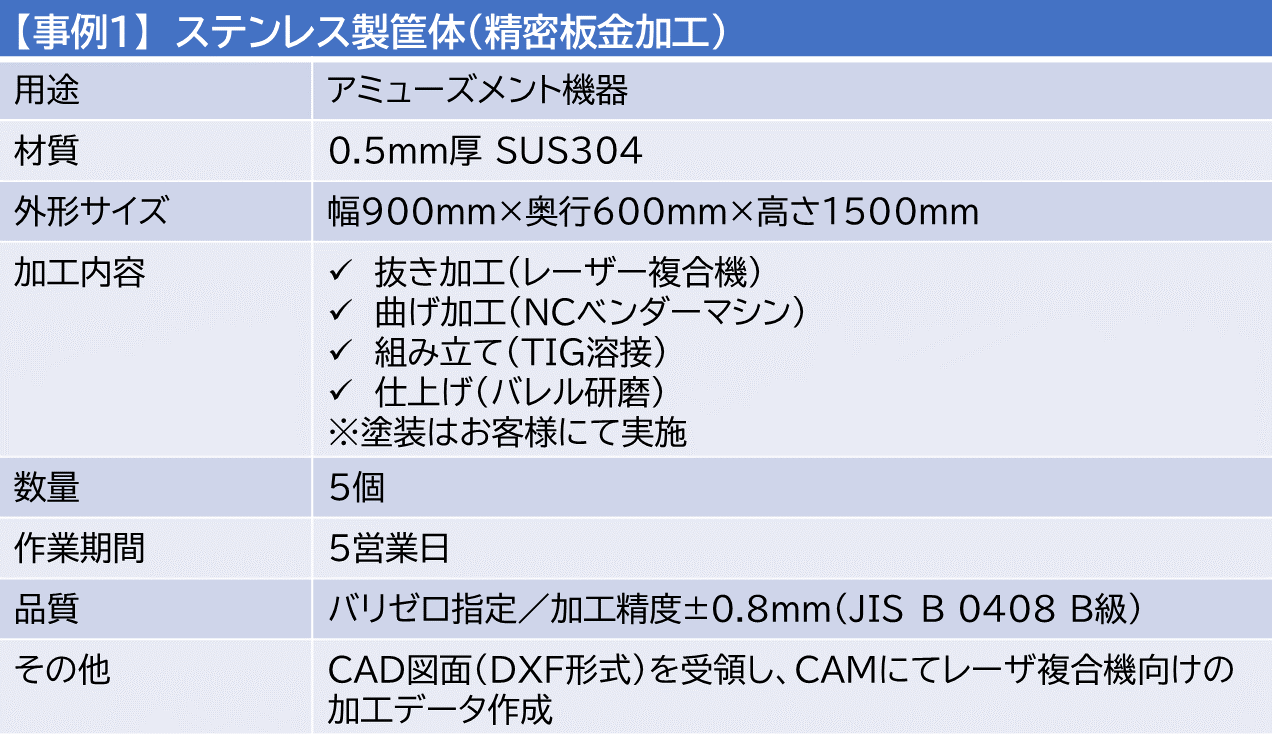

→代替案① 具体的な委託内容が特定できないレベルで情報を掲載する

(例)

→代替案② 製品写真の中の加工実績としてアピールしたい部分のみを拡大し、製品が特定できないようにして掲載

(例)

製品の全体像

※この写真は掲載しない

(製品が特定できるため)

加工実績(切削加工)のアピール部分を拡大

※この写真を掲載する

(製品が特定できないため)

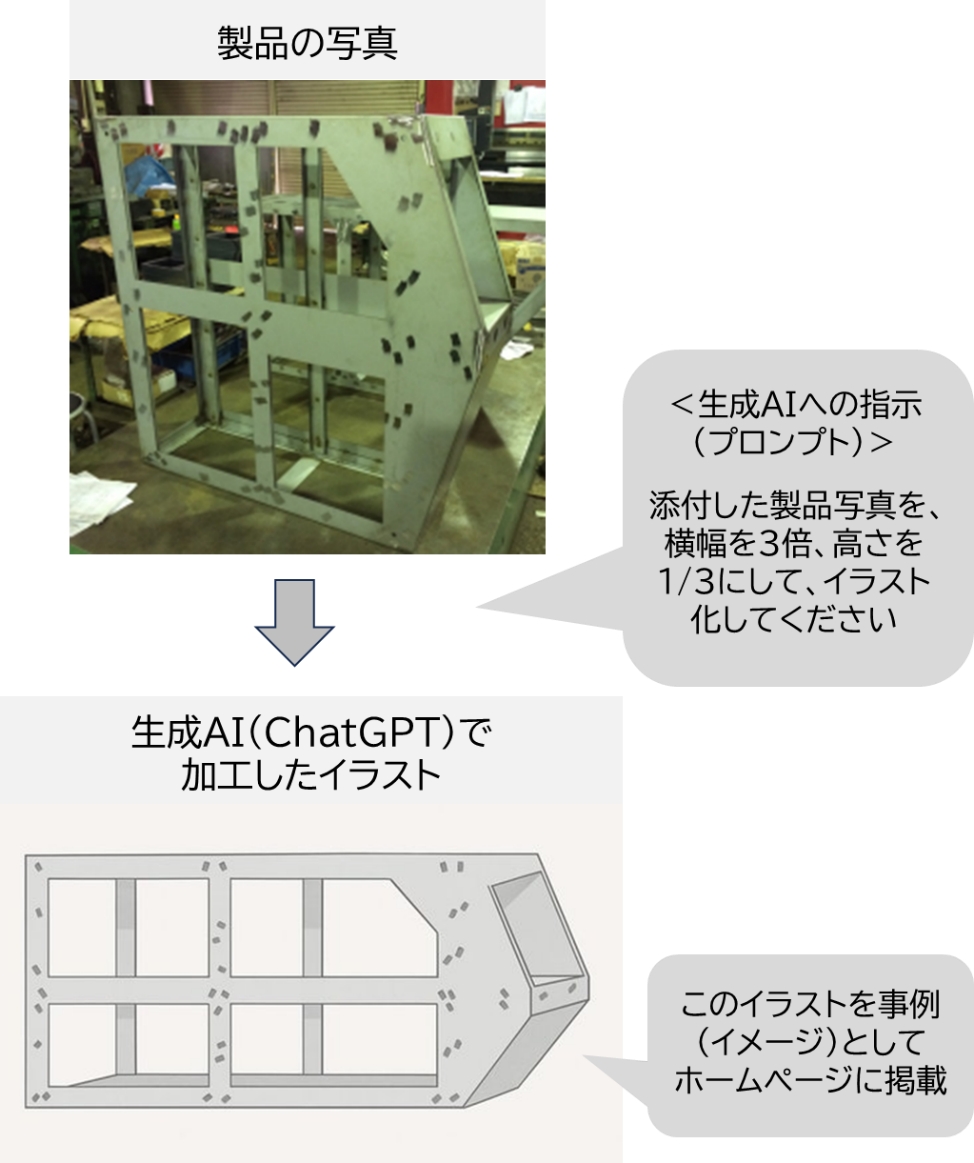

→代替案③ 生成AIを使って元の製品が特定できないように写真を加工して掲載

(例)

(3) 付随部分への対応(どのような会社か、信頼できる企業か)

お客様の行動

- 安心して任せられる会社かを見極めたい

対応内容

- 社長や社員のメッセージ・想いを掲載

- お客様の声(お得意様のインタビュー記事など)を掲載

- 沿革、企業理念、これまでの取り組みなどを掲載

- 親しみの湧く社内風景、イベントなどを紹介

4.競合との差別化と強みの伝え方

マーケティングにおいては、競合他社への考慮も必要です。

同じような技術をもった競合先に対して、自社が優れている点を明示することでお客様の評価がプラスされます。

「選ばれる理由」、「当社の強み」といった項目をホームページに設けて、自社の特徴、強み、差別化ポイント、アピールポイントなどを掲載します

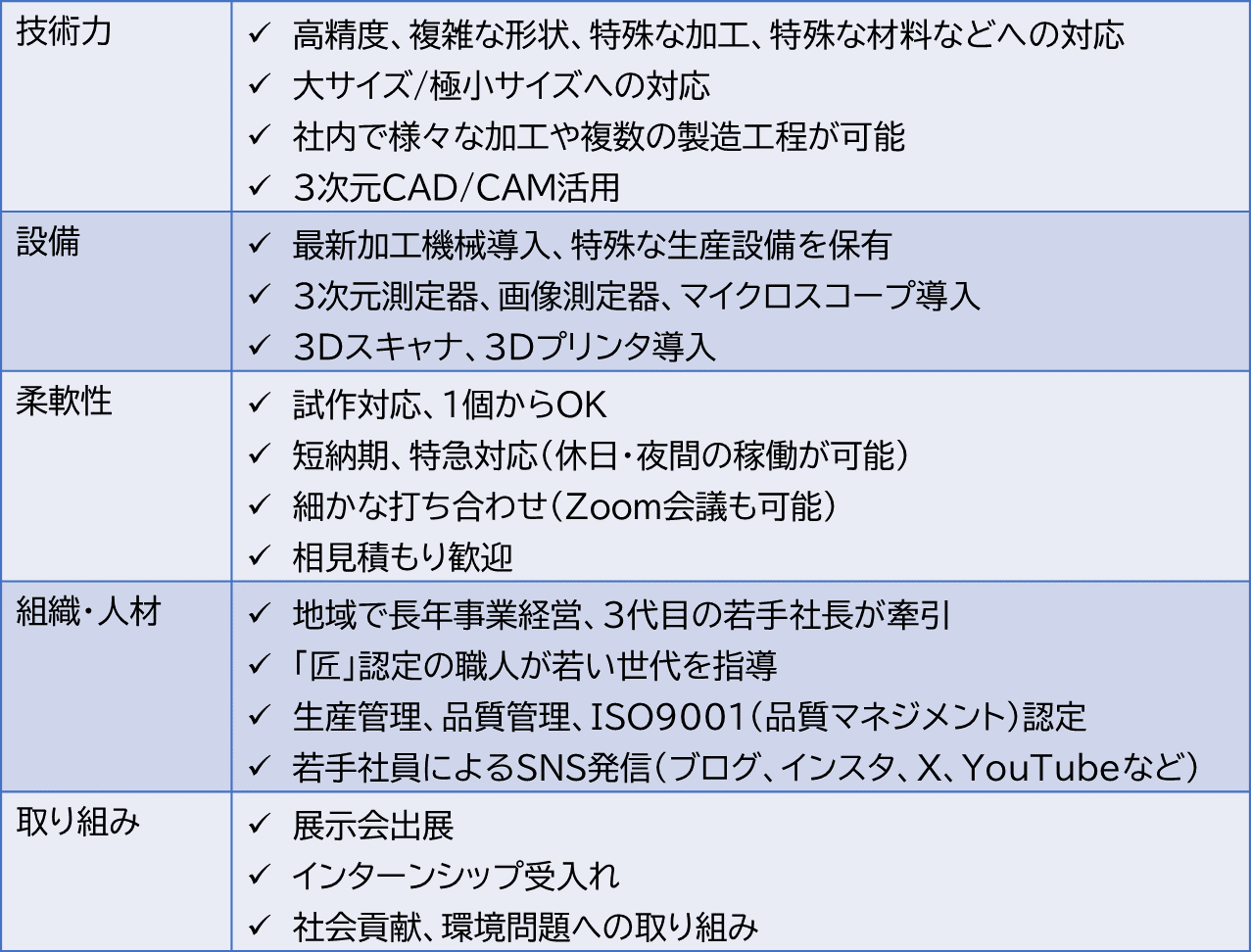

強みやアピールポイントの例

「当たり前すぎて強みと思っていなかった」内容が、実は差別化要因になることが多くあります。

「他社もやっているはず」「たいした強みではない」といった思い込みをなくし、より多くのアピールポイントを洗いだして掲載します。

5.機能的価値と情緒的価値の両立

Webコンテンツには機能的価値と情緒的価値があります。

| 機能的価値 | 高い加工技術、短納期対応、品質管理体制、生産設備など 技術面の価値 |

| 情緒的価値 | 担当者の柔軟な対応、相談しやすさ、真摯な姿勢、信頼感など 感情面の価値 |

製造業のホームページでは機能的価値が偏重されがちですが、情緒的価値も伝えることで安心感や信頼感が生まれます。

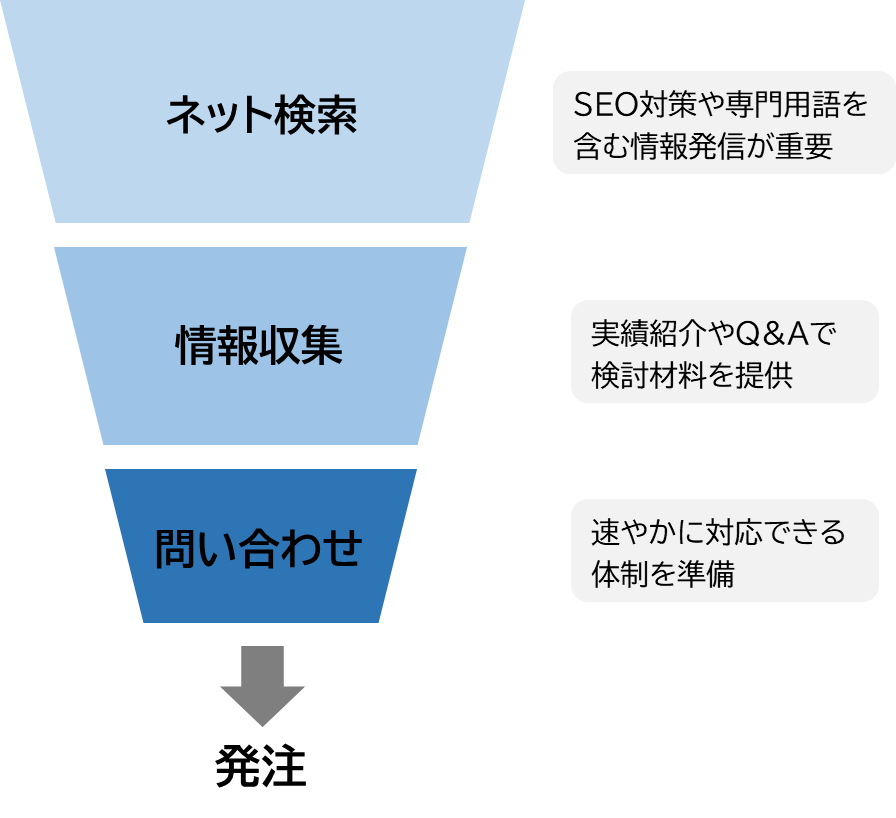

6.お客様が発注に至るまでの3ステップ

お客様は発注までに、大きく3つの段階を経由します。

それぞれの段階でお客様に選んでいただけるよう、ホームページに掲載する情報の質・量の向上などに取り組みます。

おわりに

受託製造業でも、ホームページによる伝え方次第で「選ばれる会社」になれます。

検索行動が主流となった今、Web上で自社の技術・実績・信頼性を正しく伝えることは、新しいお客様との出会いに直結します。

まずは、お客様視点で自社のホームページを見直してみてはいかがでしょうか。